近年、ChatGPTやClaudeなどの大規模言語モデル(LLM)が注目を集めていますが、新たな強力なAI「ディープシーク」が登場しました。

特に、2025年1月に公開された「ディープシーク-R1」は、ChatGPTにも匹敵する性能を持つと話題になっています。

本記事では、ディープシークの特徴や危険性、そしてChatGPTとの比較について詳しく解説します。

- ディープシークとは何か?

- ディープシークの危険性

- ChatGPTとの比較

それでは、ディープシークの詳細を見ていきましょう!

ディープシークとは??

ディープシークは、中国のAI企業が開発した大規模言語モデル(LLM)です。

2025年1月に「ディープシーク-R1」モデルが公開され、その推論能力がChatGPTの最新モデルにも匹敵すると話題になりました。

文章読解や生成、複雑なタスクへの回答まで幅広くこなし、強化学習を用いた手法で論理的な推論能力を備えています。

またR1モデルはオープンソースで公開されており、ウェブやスマホアプリ、API経由で誰でも利用可能となっています。

ディープシークの強みは??

ディープシークの強みとして挙げられるのは以下の5つです。

- モデルアーキテクチャと学習手法

- APIとシステム連携の柔軟性

- データ処理とトークン最適化

- セキュリティと運用コストのバランス

- カスタマイズ性の高さ

モデルアーキテクチャと学習手法

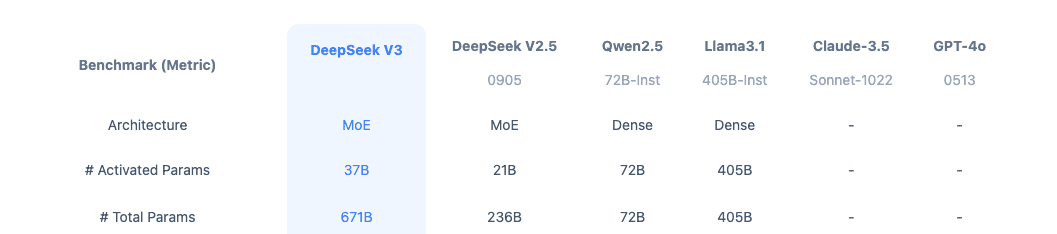

ディープシークはMixture of Experts(MoE)方式を採用し、大量のパラメータを持ちながらも入力ごとに必要な一部のみを活性化することで効率的な推論を実現しています。

さらに4兆トークン超の大規模学習やFP8混合精度などの先端技術を組み合わせ、膨大な知識量と計算コスト低減を両立しており、GPT系とは異なるサブモデル構造が特長で、複雑な推論にも強い適応力を発揮します。

APIとシステム連携の柔軟性

ディープシークはOpenAIと互換のAPI形式を提供し、既存のツールやSDKとスムーズに連携することが可能です。

モデル自体がオープンソースで公開されているため、独自データを用いた再学習や微調整も実施しやすく、知識蒸留による軽量モデルも選べます。

オンプレミス導入やDocker・Kubernetesなど企業向け運用にも対応しており、様々な開発環境や要件に柔軟にフィットする点が大きな強みです。

データ処理とトークン最適化

最大64Kトークンの長大なコンテキストに対応し、大量のテキストやコードを一度に処理できるのもディープシークの特徴の1つです。

モデル内部のメモリ管理やAttention機構が最適化され、長文処理でも速度低下を最小限に抑えます。

INT8/FP16量子化やストリーミング推論などの工夫により、巨大モデルでありながらメモリ使用を最適化することができます。

セキュリティと運用コストのバランス

オープンソースのディープシークは自社サーバでホスティングできるため、機密情報を外部に送らずに利用することができます。

オンプレミスやプライベートクラウドにも柔軟に導入でき、ソースコードを監査・改修できる点も強みです。

MoEによる計算効率により、運用コストを抑えつつ高性能を引き出す設計が実現できます。

またMITライセンスで提供されているので、特に大規模利用の場合にコスト効率が良いです。

カスタマイズ性の高さ

ChatGPTやClaudeがクローズドソースなのに対し、ディープシークはオープンソースなので、カスタマイズ性と制御性が高いのが強みです。

Claudeほどの超長文処理(100Kトークン超)には及びませんが、64Kトークンに対応しており、十分大規模といえるでしょう。

上記でも挙げましたが、MoEにより高速動作を実現でき、軽量モデルMistralと比べると要求ハードウェアは重いですが、推論力や知識の網羅性で優位な立ち位置にいます。

ディープシークを利用するメリット

ディープシークを利用するメリットは以下の3つです。

- 初心者でも扱いやすいUI

- 導入障壁の低さ

- 定期的なアップデートとサポート体制

初心者でも扱いやすいUI

専門知識がなくても使えるシンプルなチャットUIが用意されています。

公式Webサイトでアカウント登録をすれば、すぐにChatGPTのような対話形式でやり取りができるようになります。

画面操作も直感的で、日本語で質問を入力するだけである程度自然な返答が得られるため、AIに不慣れな初心者の方でも戸惑うことがありません。

導入障壁の低さ

ディープシークが注目を集めている理由の1つに、圧倒的な低コストさがあります。

ディープシークはWeb版やアプリを無料で試すことができ、API利用料金も従量課金制で非常に安価に設定されています。

ChatGPTに匹敵する性能を持ちながら導入・運用コストを抑えられるため、手軽に採用できる点は非常にありがたいですね。

定期的なアップデートとサポート体制

開発チームおよびコミュニティが精力的に活動しており、モデルの改良や機能追加がアクティブに行われています。

ディープシーク-R1の前モデル「ディープシーク-V3」から数ヶ月でR1が公開されるなど、頻繁にアップデートがなされており、サポート体制が充実している印象です。

オープンソースゆえ、不具合に関する報告や改善提案も活発に行われ、ドキュメントの整備や日本語の情報量も日々増えています。

ディープシークを利用するデメリット

便利なディープシークですが、利用にあたって以下のようなデメリットも存在します。

情報の正確性や偏りのリスク

高性能とはいえ、常に正確な情報を返せるとは限りません。

学習データに由来する偏った回答や、事実と異なる内容、ハルシネーションが生成されてしまう可能性があります。

特に、最新のニュースや専門知識については誤った回答のリスクがあるため、重要な内容は必ず他の情報源でファクトチェックをするようにしましょう。

高度なカスタマイズには専門知識が必要

API連携やモデルの再学習など、ディープシークの強力な機能を駆使するには、相応の技術的知識が求められます。

例えば、自社システムに組み込む場合やオープンソース版を改変して使う場合、ソフトウェア開発や機械学習等のスキルが必要です。

また、プロンプトの細かな調整やプラグインを自作するなど、使いこなすにはAIやプログラミングの専門知識が前提となります。

ディープシークの料金は??

ディープシークの料金プランは以下の通りです。

| 料金プラン | ||

| Web版チャット | API利用 | |

| 料金 | 無料 | 入力:$0.14/100万トークン, 出力:$0.28/100万トークン |

ディープシークの料金プランは、利用目的や頻度に応じて選ぶのがポイントです。

まず、手軽にAIを試してみたい場合は、無料の「Web版チャット」が適しています。

そして、業務効率を最大限に高めたい場合は「API利用」を選択することで、より多くのタスクをスムーズにこなせるでしょう。

プランや料金は、変動する可能性があるため、最新の情報を確認しながら、ご自身のユースケースに最も合ったプランを選ぶことが重要です。

ディープシークの注意点

ディープシークを利用する上で以下の3つに注意してください。

- プライバシーやデータの扱い

- コンテンツポリシーによる制限

- 日本語サポートの精度

プライバシーやデータの扱い

入力したデータの扱いには注意が必要です。

特に、ディープシーク-R1の利用規約には「入力内容が保存される場合がある」と明記されています。

サービス提供企業は日本ではなく中国であることも踏まえ、個人情報や機密データの入力は慎重に行うのが賢明です。

コンテンツポリシーによる制限

一部の質問内容によっては回答が制限される場合があります。

政治的・倫理的に微妙な話題などは、中国の規制や開発元のポリシーに従い答えられないことがあるようです。

これは、他のAIチャットでも見られる安全対策であり、もし意図しない拒否応答があれば質問内容を言い換えてみるようにしましょう。

日本語サポートの精度

ディープシークは日本語でも高い精度で応答できますが、細かなニュアンスで稀に不自然な表現になることもあります。

専門用語や複雑な表現では、意図した回答にならない場合もあるため、期待通りの回答でない場合は、質問の言い換えや英語での質問を試すと精度が向上するかもしれません。

ディープシークの危険性は??

ディープシークを利用する上で、以下3つの危険性があることは認識しておきましょう。

- フェイクニュース生成の可能性

- 依存による思考力の低下

- セキュリティリスク

フェイクニュース生成の可能性

大規模言語モデルである以上、生成する内容が必ずしも真実とは限りません。

悪意がなくともAIが誤情報を作り出すこともあり、逆に悪用すればフェイクニュースを大量生産する手段ともなり得ます。

AIから得た情報をそのまま鵜呑みにせず、必ずファクトチェックすることが大切です。

依存による思考力の低下

どのAIツールにも言えますが、AIに頼り切ることで、人間としての思考力が低下してしまう懸念もあります。

例えば、学生がレポート作成をすべてディープシークに任せてしまうと、自分で調べたり考えたりする力が育ちにくくなるのは想像できます。

日常的に何でもAIに聞く習慣がつくと、創造力や判断力の低下につながりかねません。

適度に活用しつつ、自分で考える場もバランスよく持てるといいですね。

セキュリティリスク

ディープシークを業務システムに組み込む場合は、セキュリティ面の対策も欠かせません。

通信の暗号化やAPIキーの適切な管理などの基本的な対策はもちろん、オープンソースゆえに、利用者側でアップデートを怠ると脆弱性が残る可能性もあります。

また、AIが生成したコードを安易に実行すると想定外の動作を招くリスクもあるため注意が必要です。

ディープシークの使い方

ディープシークの使い方について画像を活用して簡単に説明していきます。

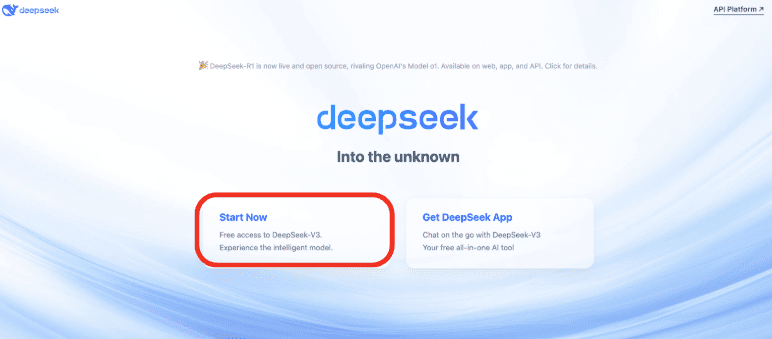

- STEP.1まずはこちらから公式サイトにアクセスし、真ん中にある「Start Now」をクリックします。

- STEP.2

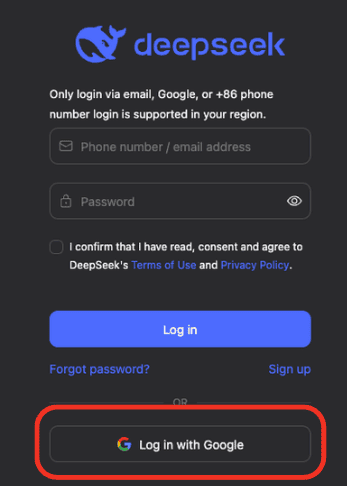

次にアカウントを作っていきます。

メールアドレスを登録するか、Googleアカウントでサインアップしましょう。

ここでは、Googleアカウントでサインアップしていきます。

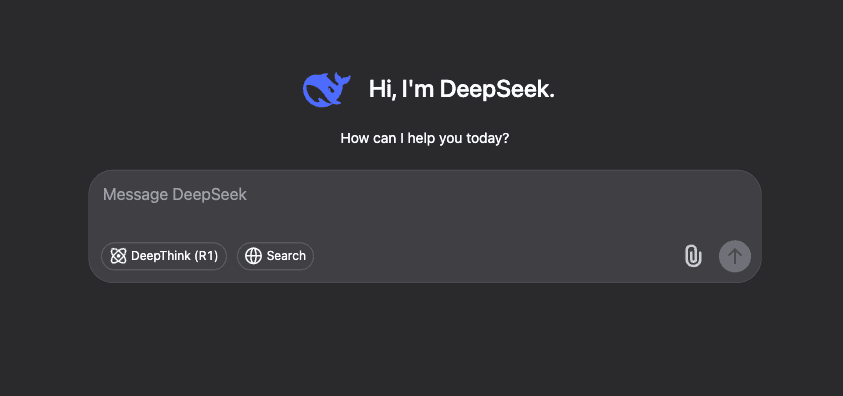

以上でディープシーク Web版が使える状態になりました。

- STEP.3

赤枠内にプロンプトを打ち込むことで利用することができます。

ディープシークを使ってみた感想

今回はディープシーク-R1モデルを実際に使ってみましたが、2025年2月12日現在では、サーバー負荷がかかっていて、本来の応答速度での回答が得られませんでした。

ただ、何度か試行することで、問題なく利用することができましたので、時間に余裕のある方は根気強く再試行をすると良いでしょう。

ブログ記事の下書きやビジネスメールの文面作成などのシーンでは、ほとんどストレスなく作業が進められるかと思います。

下の画像のように、生成された文章を何度かリフレッシュすると内容や表現が変わるため、自分のイメージに近い表現を簡単に探せる点も便利です。

一方で、専門用語が多い文章では稀に理解が追いつかないことがあるようなので、その際は追加の指示を出すなど工夫すると良いでしょう。

【比較】ChatGPTとどっちがいい??

以下はディープシークとChatGPT各プランの比較表です。

今回は、◎=優、◯=良、△=一部、×=無 とします。

| ChatGPTとの比較図 | ||||

| DeepSeek | ChatGPT無料版 | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro | |

| 料金 | 無料 API従量課金 | 無料 | 約20ドル | 約200ドル |

| 情報検索 | ◎(Web検索対応) | △(学習データに制限あり) | ◯(ブラウズ可能) | ◎(リアルタイムでDeepResearch可能) |

| 文章生成 | ◎(GPT-4o相当) | ◎(GPT-3.5相当) | ◎(GPT-4o) | ◎(GPT-o1 pro等) |

| プログラミング | ◎(コーディングに強み) | ◎(ある程度可能) | ◎(高性能) | ◎(高性能) |

ChatGPT無料版は手軽に始められる一方で、機能的には制限が多い印象があります。

PlusやProは高性能ですが、ある程度のコストがかかります。

一方、ディープシークはR1モデルも無料から手軽に試すことができ、必要に応じて従量課金に切り替えられる柔軟さが魅力です。

まとめ

今回は、大規模言語モデル「ディープシーク」について紹介してきました。

低コストかつ高いカスタマイズ性を兼ね備えているので、幅広いユースケースにおいて有効的でしょう。

ただし、データの扱いには注意が必要なので、ご自身の利用目的に応じて適切な対策を取るようにしましょう。

最後に、ディープシークはこんな方にオススメです。

- 導入コストを削減したい人

- 自前でパラメーターを調整しながら開発したい技術者の人

- ひとまず低コストでAIツールを試してみたい人

nexus market link darknet market list onion dark website nexus darknet shop

darknet drug store darknet markets 2025 dark web market links dark web sites

nexus url nexus shop nexus link nexus onion link

nexus darknet link nexus market darknet nexus onion nexus onion link

nexusdarknet site link nexus site official link nexusdarknet site link nexus onion link

dark web marketplaces dark web market list darknet drug links darkmarket list

darkmarket 2025 darknet sites dark web market darknet market lists

nexus market link nexusdarknet site link nexus onion link nexus darknet shop