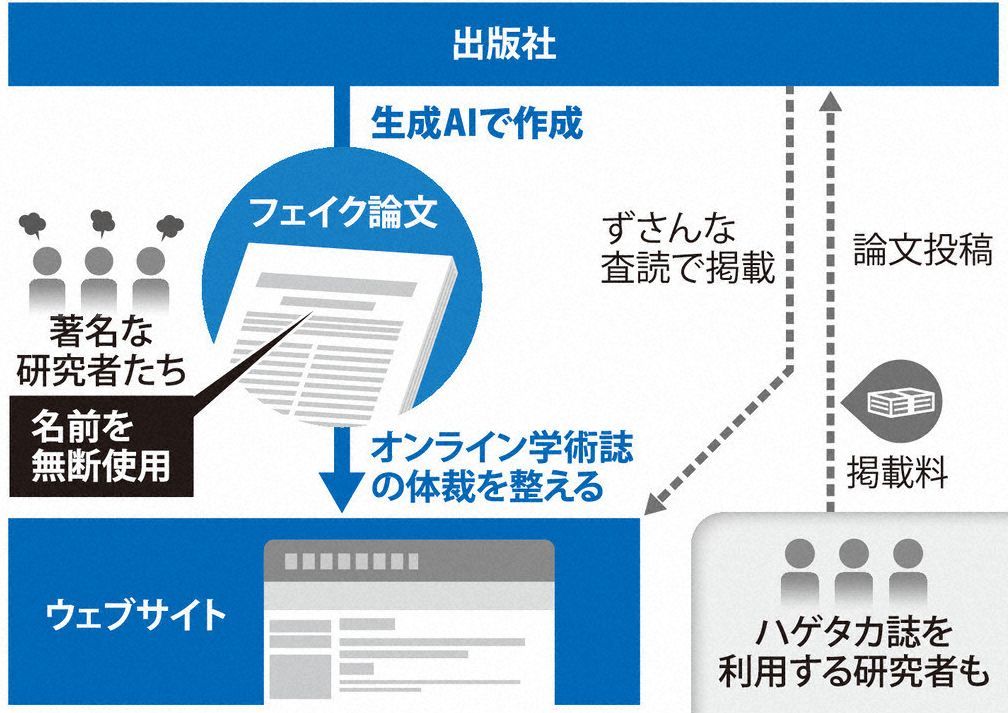

近年、学術界における信頼性が揺らぐ中、いわゆるハゲタカジャーナル(Predatory Journals)に掲載されたフェイク論文が再び注目を集めています。

特に、生成AIを悪用して作成された偽論文が問題視されており、実在の日本人研究者の名前を無断で使用するケースが確認されています。

- 生成AIを作成された偽論文が、日本の研究者の名前を無断で使用するケースが発生

- ハゲタカジャーナルは、研究者のキャリアへの悪影響、社会的混乱を引き起こしている

- 学術界では、信頼できる学術誌のリスト作成やAIを活用した偽論文検出ツールの開発が進められている

フェイク論文の具体的事例

茨城県つくば市の国立研究開発法人「森林総合研究所」の藤井一至主任研究員(43)は、海外の学術誌サイトで自身の名前が無断で使用された英文の偽論文を2本発見しました。

これらの論文は、藤井氏の過去の研究テーマに関連しているものの、所属先として東京大学や名古屋大学の実在しない組織が記載されていました。

藤井氏がサイト側に論文の削除を求めても返答はなく、その後、論文の著者名が別の日本人名に変更される事態が発生しました。これにより、問題の深刻さが浮き彫りになっています。

ハゲタカジャーナルとは?

ハゲタカジャーナルとは、見た目は権威ある学術誌のように見えるものの、実際には品質管理を行わず、利益を追求するために論文を無差別に受け入れる学術誌のことです。

こうしたジャーナルは査読(ピアレビュー)と呼ばれる厳格な審査プロセスを省略し、研究者から高額な掲載料を徴収することで収益を上げています。

出典:毎日新聞

学術界への影響と専門家の警鐘

国立情報学研究所の越前功教授(情報セキュリティー)の分析によれば、これらの論文は生成AIによって作成された可能性が高いとされています。

越前教授の研究グループは、AI生成の論文を検出するシステムを開発しており、問題の論文はいずれもAI生成と判定されました。

研究倫理に詳しい一般社団法人「科学・政策と社会研究室」の榎木英介代表理事は、「実在の研究者をかたった偽論文の被害は海外で報告されており、日本人研究者が気づいていないだけで、もっと被害が広がっている可能性がある」と警鐘を鳴らしています。

学術界と社会への影響

このようなフェイク論文の氾濫により、以下のような問題が指摘されています。

- 研究の信頼性の低下

- 若手研究者への悪影響

- 社会的混乱

研究の信頼性の低下

フェイク論文が正当な学術誌と混同されることで、真の研究成果が疑われる可能性があります。

若手研究者への悪影響

実績作りを急ぐ若手研究者が、こうしたジャーナルに頼ることでキャリアに傷を負うリスクがあります。

社会的混乱

フェイク論文が誤った情報を拡散し、一般市民や政策立案者に混乱をもたらす恐れがあります。

問題解決に向けた取り組み

学術界では、ハゲタカジャーナルの問題に対処するため、いくつかの取り組みが進められています。

- ホワイトリストとブラックリストの作成

- 教育と啓発活動

- 技術の活用

ホワイトリストとブラックリストの作成

信頼できる学術誌をリスト化し、研究者が適切なジャーナルを選べるよう支援しています。

教育と啓発活動

若手研究者や大学生に対し、ハゲタカジャーナルの危険性を伝えるセミナーや講義が行われています。

技術の活用

AIを用いた論文審査支援ツールの開発が進められており、フェイク論文を自動的に検出する仕組みが整いつつあります。

研究者への呼びかけ

学術研究の健全性を守るためには、個々の研究者が責任を持って行動することが不可欠です。

投稿先のジャーナルを慎重に選ぶこと、査読プロセスの有無を確認すること、そして疑わしいジャーナルに対しては躊躇なく批判的な姿勢を示すことが求められます。

ハゲタカジャーナルの問題は、学術界全体が直面する重大な課題です。

信頼性の高い研究環境を維持するために、今後も取り組みが強化されることが期待されます。